人間狩り

「一体何があったんですか?」

不安そうな声で、かよはそう言った。

男が家に帰ってくるなり、突然用意をして外に出ろというので仕方がなくついて来たのだが、家を出てから何も言わず前を早足に進む夫は一言も発さない。

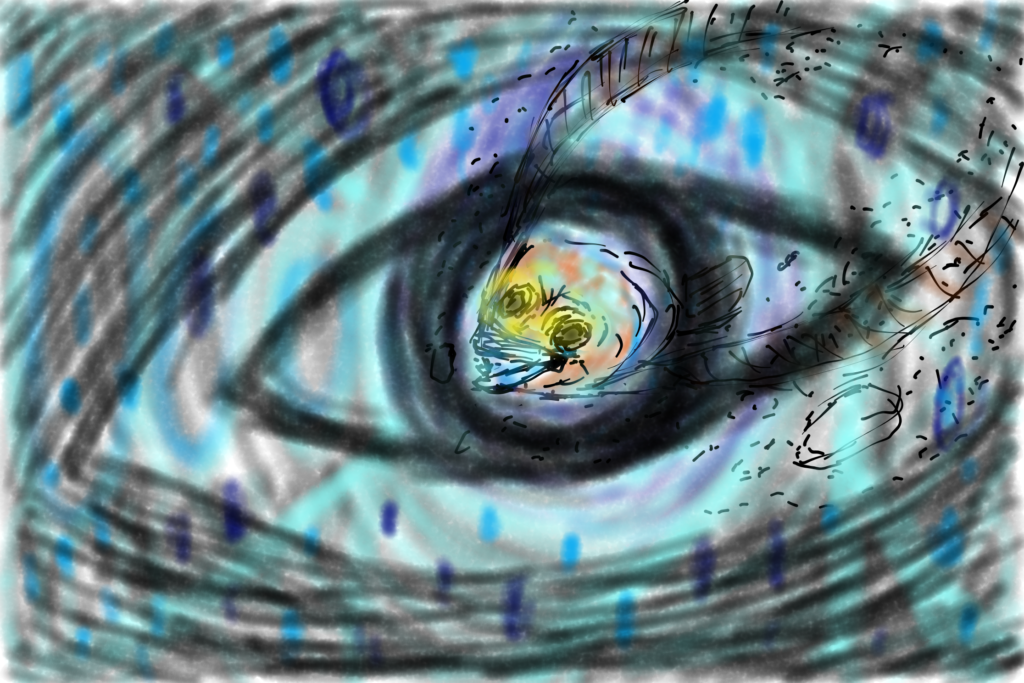

空には黄色い光を放つ月が浮かんでいて、夜なのに辺りを明るく照らしている。

普段であれば夜に月の明かりがあることはありがたいのだが、今日に限っては、男は月の光を疎ましく思っていた。

早く月の光が届かない山道の方に入らなければ。

そうしないと、村長たちが自分たちを追ってきて捕らえられてしまう可能性がある。

男の心臓が、ドクン、ドクン、という音を立てて鳴り、激しい不安が体を包み込んでいた。

ー村長たちは自分たちを追ってくるー

男は、直感でそう感じていた。

村長と神官が村の穀物倉庫で話していた「儀式」とは、間違いなく以前祖父が自分に聞かせたあの儀式のことで、その儀式に必要な生贄として、かよを神が欲しているのだ。

男は、祖父の話を聞いた時も神の話など信じることはなく、人々の信仰心が生み出した幻覚のようなものだと思っていた。

しかし、その幻覚を祀る人々の心は確かにこの世界に存在していて、その心の集合体が時に人々を信じられないくらい残酷な行動へと突き動かすことも、男は知っていた。

「それでのう、その娘はの...」

能面のような顔をして祖父が語っていた儀式の内容を思い出し、男の全身の毛がゾッと逆立った。

「早く歩け」

男は、かよの手を引くとそう言った。

「どこへ行くんですか?私はまだ何も聞いていません、いい加減教えてください」

月の黄色い光を吸収して、妻の目がキラキラと輝いている。可憐な光だった。

「とりあえず、お前の村に向かう。ここから逃げないとまずいんだ、急ぐぞ」

「私の村に?」

「そうだ」

これ以上聞くな、という強い口調で男が言ったので、かよは仕方なく男に従うことにした。

それからどれくらい歩いただろうか、男とかよは、かよが元々住んでいた隣村との境にある山に辿りついた。

男は時折、この山に山菜を取りに来たりしていたので、村人たちも知らない隠れた山道をいくつか知っていた。普段は獣くらいしか通らないような、草が生い茂る山道だ。

「こっちだ」

男はかよの手を引きながら、慎重に山道の中を歩いていく。

ーこいつと腹の中の子だけは、必ず守らなければならないー

すでに、かよは男の子を腹に宿していた。

これまで孤独を抱えながら生きてきた男だったが、かよを得てようやく人生の喜びを知り、生きる意味のようなものを手に入れた。

長い時は三月もの間、ただ鍬で畑を耕し、誰とも会話をせずに村の中で孤独に暮らしていた男にとって、かよと腹の中の子は眩い光だった。

自分の人生にようやく差し込んだ光を、絶対に消すわけにはいかない。

男は、かよの手を引き、ひたすら山道を進んだ。

「すいません、ちょっと、休ませてください」

もうすぐ隣村が見える山の下りに入るところで、かよが膝を崩しながらそう言った。

「分かった」

すでに、村を出てくからかなりの時間が経つ。あまり無理をさせて腹の子に影響が出たら大変だ。

男は注意深く辺りを見回し、かよを木の根が盛り上がっている場所に座らせた。

ーここまで来れば大丈夫だろうー

村長と神官の密談を聞いてから急いで家に戻り、そこからすぐに出発したので、まだ追手はここまで来ないだろう。いや、もしかしたら村長も神官も自分たちが村を脱出したことすら知らない可能性も高い。

そう思うと体の力が抜け、急に疲れが出たのか、男はかよの隣に座り込んだ。

無理もない、男はここ何日もまともに飯を食っていないのだ。

「あなた、体は大丈夫?」

「大丈夫だ」

かよは、男のゴツゴツとした背中を撫でながらそう言った。

この人付き合いが下手で不器用な男は、自分のことを本当に大切にしてくれていて、自分が食う分の米や麦を私に食べさせてくれ、腹の中の子を守ろうとしてくれていた。

この男は恐らく、どのような脅威からも、自分のことを命がけで守ってくれるだろう。

しかし、それと引き換えにこの男の命が途絶えてしまっては、自分も生きる意味を無くしてしまう。

すでに、男とかよの心と体は深く交わり合い、分離することが出来ない油絵具のように強固な集合体になっていた。

「無理...しないでください」

かよは、男が何らかの危険を感知したからこそ村を急いで出たことを、直感的に理解していた。

だからこそ、無理をしてこんなところまで自分を歩かせてきたのだ。

「心配しなくていい」

かよの不安を取り除こうと、男がほろ苦い笑いを顔に浮かべながらそう言った時だった。

「...」

暗闇が揺れた。

「ほう、ほう、ほう、ほう、ほう、ほう」

不気味な、しわがれた声が、山林の中に広がる闇に響き渡った。

かよが男の体にしがみついてきた。恐怖で、激しく体が震えている。

「随分と、探しましたよ、逃げるのが早い、早い、ほう、ほう、ほう、ほう」

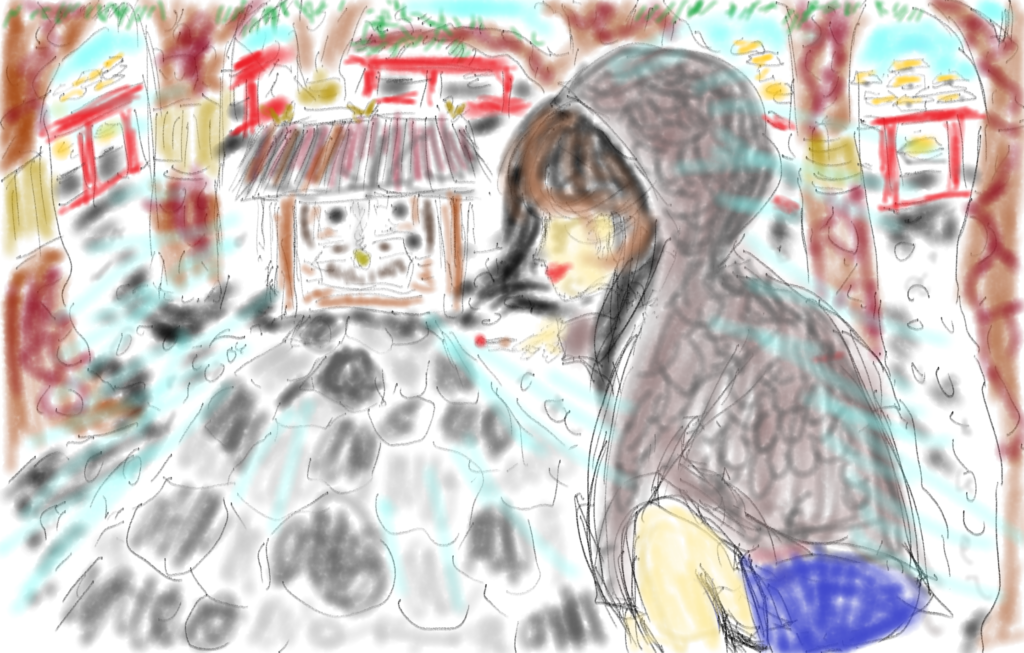

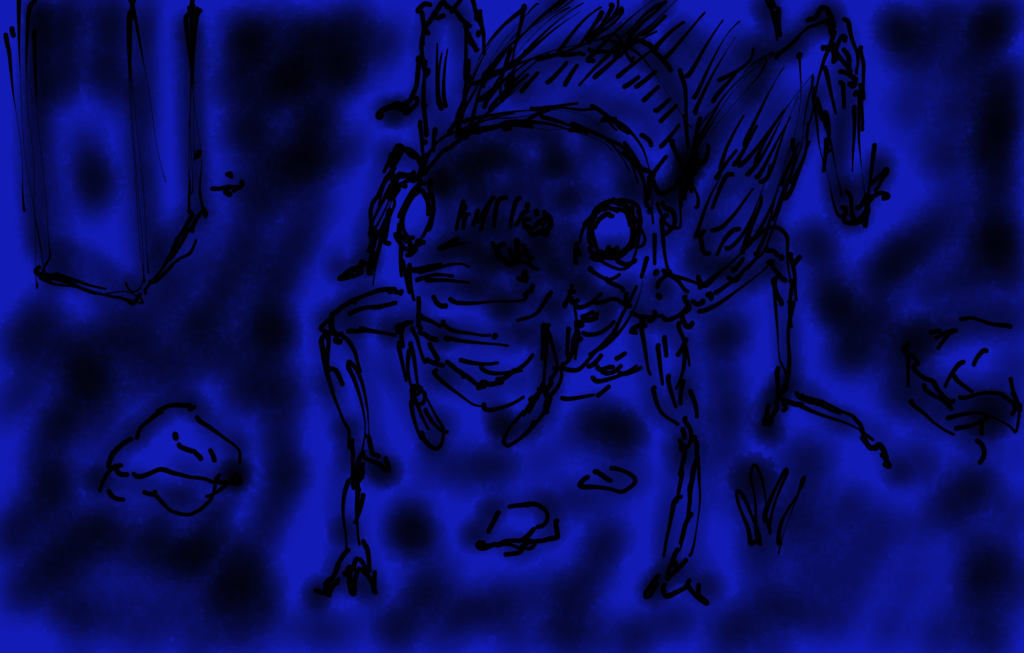

不気味な青い目がいくつも描かれた面を付けた男が、おどけるような口調でそう言った。男は黒い烏帽子を被っており、神事の時に着る赤い服を身に着けている。

間違いない、この男は、村の社を護る神官だ。

男は、ギリっと奥歯を噛み締めた。

その後ろから、顔を黒い布で隠した不気味な男たちが、闇の中から滲み出るようにして現れた。

その中の一人を見て、男はそれが誰なのかすぐに分かった。

顔を黒い布で隠しているが、背格好ですぐに誰か判断がついた。

「村長...」

「かよを、こちらへ」

村長は、抑揚のない声で男にそう言った。

ー嫁を貰って、本当にお主変わったのうー

村民に対する慈愛に満ちた声でそう言ってくれた時の村長ではない。

別人のように、低くて感情の無い不気味な声だった。

男たちは、手に鉄の棒のようなものを持っている。従わない時は、容赦なく自分とかよにそれが振るわれるだろう。

「かよ...」

男は小声でかよに呼び掛けた。

「いいか、逃げるんだ」

そう言うと、男はかよを後ろに庇う形で立ち上がり、懐に忍ばせてきた獣を解体する時に使う短刀を取り出した。

グーグルマップと秘密の記憶

「この資料、明日までに作っておいてくれ」

上司にそう言われたので、仕方がなくすでに誰もいなくなったオフィスでノートPCのキーボードを叩き、マウスを操作し続ける。

ジーっという、空調の無機質な音だけが響く夜のオフィスでノートPCと向き合っていると、だんだんと目に疲労を感じてきて、やる気が失せてくる。

少し休憩しようと思い、ビル内に設置されている自販機で買ってきたブラックコーヒーを飲みながら、先週出張で行った街で起こった出来事を思い出す。

一体、あれは、何だったんだろうか?

消えた白猫、オタマジャクシのような黒い影、彼女のアパート、体内に流し込まれた赤い血。

あれは、現実に起こったことだったのだろうか?

「愛理...」

彼女の名前を口にしてみると、あの一連の出来事が、さらに鮮明に頭の中で再生される。

やはり、あれは現実に起きた出来事で、僕は、もう一度それを確かめるためにあの街に行かなければならない。

彼女だけであの場所で白猫を探すのは、やはりどう考えても危険すぎる。

あのオタマジャクシのような影は、触れた者の生命を脅かすような、得体の知れない危険性を持っている。

少し手に触れただけで、体中の血管に砂鉄が流し込まれたような感覚を覚え、体の自由が奪われてしまった。右手の甲に広がっていたあの黒いアメーバのような物体を思い出すと、嫌な虫を見たような気分になる。

彼女は、夜に自分一人であの神社に白猫を探しに行くと言っていたが、やはりそれは危険すぎる。

そんなことを考えていると、今すぐにでもスーツケースに荷物を詰め込んで、あの街にもう一度行かなければという、強迫観念に近い衝動に駆られる。

しかし、僕はサラリーマンで、明日の朝までに仕事の打ち合わせに使う資料を作らなければならず、今日は水曜日なので、急いであの街に行くことは出来ない。

「どうしようもないな...」

タメ息をつきながら、残っていた缶コーヒーを飲み干していた時だった。

「...?」

急に、机の上に置かれたノートPCの画面が点滅し始めた。

「故障しているのか?」

パワーポイントを表示していたはずのノートPCの画面が、バズを起こしたように様々なHPを高速で表示している。

そして、画面が真っ黒になったかと思ったら、アラビア語のような白文字がカタカタと表示されていく。

コンピューターウィルスか?

そう思い、ノートPCの電源を落とそうとするのだが、いくら強制終了しようとしても電源が落ちない。

アラビア語のような白文字は、カタカタとタイピングされるようにして画面を埋め尽くしていき、そこからさらに画面がスクロールされていく。

一体何だ、これは?

と、突然ノートPCの画面にグーグルマップが表示された。

「?」

マップは、最初は日本全体を表示していたが、次第に拡大されていき、最終的にはある地域のかなり限定された地点を表示していた。

「ここは...」

そう呟いたときだった。

机の上に置いていたスマホが鳴った。

また、あの神社の社の床下でスマホが鳴った時と同じように、画面には何も表示されず青白い光がチカチカと点滅している。

「はい」

「...いいか、あまり時間がないので、手短に伝える」

無線機に混じり込むザーッという雑音のような音の向こうから語りかけてきているのは、間違いなくあの時と同じ声の主だ。

「あんた、この前も電話してきたよな、一体誰なんだ?」

「余計なことは言わなくてもいい、今週末に画面に表示されている場所に行くんだ」

「画面に表示されている場所?」

「そうだ、今、地図が画面に表示されているだろう」

「あんたが、僕のPCを操作しているのか?」

「だから、余計なことは言わなくてもいい。今週末、そこに行くんだ」

そこで、通話が途切れた。

「...」

僕は、画面に表示されているグーグルマップを見つめた。スマホの向こうから語りかけてきた声の主は、ここに行けと僕に指示をしてきた。

ただ、ここは...。

僕の頭の中は混乱していた。

いったいなぜ、スマホの声の主は、僕ですら時折しか思い出せない、この場所のことを知っているんだ?

この場所は、フラットフィッシュの夢と同じで、僕の頭の中で何かがトリガーとなって不規則なタイミングで記憶が蘇り、そして消去されることを繰り返している。それは、サブリミナルのように細かい映像の時もあれば、一眼レフで撮影した画像のように鮮明な場合もある。

一瞬、海底に張り付き、金色の縁が鈍く輝く目でこちらを見つめる、あのフラットフィッシュの映像が僕の頭の中で点滅するようにして再生された。

意識が完全に覚醒している時に、フラットフィッシュの映像が再生されるのは初めてだ。

僕は、作業を続けることをやめて、ノートPCを閉じてオフィスを出た。

届かぬ虫の祈り

どうか、どうかあの二人が無事でありますように。

ひんやりとした、水蒸気が混じる空気が流れる家の床下で、虫は身動きせずにそう祈っていた。

ここでじっとしていれば、自身はこの周辺の地域を襲っている長い干ばつを避け、命を保つことが出来る。

異様に発達した虫の知覚神経は、地下水脈が流れていて微量の水蒸気が空気に含まれて地上に吐き出されるポイントを的確に探り当てていたので、その点は心配がない。

しかし、頭上で暮らしていた男とその妻であるかよという女は、恐らく無事では済まないはずだ。

それは干ばつによるものではなく、彼らの身に迫っている危機は、本質的にはもっと別種のものだ。

虫の脳内には、祖先たちが見てきた映像や音が無限に記録されていて、その膨大な量のデータから、これから二人に何が起こるのかを的確に予測していた。

虫の特殊な感知能力は、今現在だけではなく、未来に起こることを的確に予測することを可能にしていたのだ。

あの、かよという女は、恐らくは、この村に祀られている神の生贄として捧げられることになるだろう。

しかし、それはあまりにも残酷すぎる。

生贄として捧げられた人間がどうなるのかは、虫の脳内に祖先が見た記憶が映像として残されているので大体分かる。

虫の祖先たちの中には闇を好むものもいて、闇の中で行われるその儀式を鮮明な映像として虫の記憶の中に残していたのだ。

どうか、あの二人が無事に逃げ切れますように。

虫は、静止状態の姿勢を崩さぬまま、再び、そう祈った。

★

「かよ、逃げろ!!」

そう叫ぶと、男は短刀を手にして自ら神官たちに向かっていった。

俊敏な動きだった。

「...」

顔を黒布に隠した男たちが、手にしていた鉄の棒を振り上げて男を迎え撃った。

男は腰を低くし、腕を固定して体を回転させるようにして短刀を振るった。畑の作物を荒らすイノシシなどの害獣を仕留める機会が多いため、男は短刀の扱いに慣れていた。

イノシシの中には、異常に狂暴で人を襲う個体もいて、そういった個体を仕留めるために、男は俊敏な動きを身に着けていた。

男が保有する畑は山から近い場所にあるため、季節になると毎日のようにイノシシを追い払わなければならない。

そのため、男はイノシシの首の血管が通う急所を的確に短刀で突き刺し、仕留める術を身につけていた。

これは、どの村人にも出来ることではなく、男はかよと結婚してからは他の村人が持つ畑に出たイノシシを追い払ったりしてやったりもしていた。

男は、短刀を使った攻撃には絶対の自信を持っていた。

しかし、いくら短刀を振るっても黒い布で顔を隠した男たちの肉を切り裂くことはできず、逆に彼らが振るう鉄棒が男の腕や足を打ち、男の体中に激痛が走った。

黒布で顔を隠した男たちは、男以上に俊敏な動きを身に付けていた。そして、その攻撃は冷酷で的確だった。

小太りで、いつもは穏やかな表情をしている村長が、驚くべき速さで鉄棒を振るい、男を追い詰めてくる。

このままでは殺されるだけだ。

男の体を絶望が包み込んだ。

首だけを動かして素早く後ろを見ると、かよが少し離れたところからこちらを見ている。

「早く逃げろ!!」

男がそう怒鳴った時だった。頭に強い衝撃を感じた。黒布で顔を隠した男たちの一人が、一瞬の隙を見逃さずに鉄棒で男の頭蓋を打ったのだ。

一瞬、男の視界が揺れた。

あとのことは、もう断片的にしてか覚えていない。男は体中を鉄棒で撃たれ、その場に倒れ込んだ。

「お願いです、その人を、殺さないでください」

男の方へ駆け戻ってきたかよが、そう叫んだのが聞こえた。

「なぜ、戻ってくるんだ」

そう叫びたかったが、視界は揺れ、グワーン、グワーン、と、耳の奥で空間が歪んでいるような音が響いていて、声が出せなかった。

「では、おとなしく、一緒にきなさい」

神官が、濁りの混じった不気味な声でそう言った。

「その人を、その人を助けてやってください」

泣きながらそう言うかよに、黒布で顔を隠した男たちが縄をかけていく。

ーやめろー

そう叫びたいのだが、もはや男に声を出す力は残っていない。

「さあ、それでは、行きましょうか」

神官が、かよの首に巻かれた縄を引いた。

かよは、まるで猟師に捕らえられたウサギのように小刻みに震えていた。これから、山小屋で解体される運命を予感している、無力なウサギのように。

「まて」

男は必死に力を振り絞って意識を引き戻し、そう言ったのだが、もうそれ以上の力は体に残されてはいなかった。

「かよ...」

男の意識は、そこで途切れた。

→to be contenued

★バックナンバー

株で夢をかなえよう

※まだ見たい方は、下記のボタンを猛プッシュして欲しい!!

↓