ある村で行われる残酷な秘密の儀式とその犠牲者

「やめて、くれ」

男は、そう言うのが精一杯で、崩れ落ちるようにして、前のめりに地面に倒れた。

顔面に受けた土の衝撃が、衰弱した男の意識を、さらに奪おうとする。

しかし、男は最後の力を振り絞り、神社の境内に立つ社の方へ這いつくばるようにして向かおうとするのだが、もはや体はいうことをきかず、雨で泥まみれになった土に男の顔が落ち、黄土色の泥水が周囲に飛んだ。

朝から降り出した雨は激しさを増し、男の体から体温を奪っていく。

男の体は、何か固い鈍器のようなもので激しく殴られたのか、全身が赤黒く腫れつくしており、右手の甲には黒い不気味な影のようなものが蠢いている。

「なぜ、いまさら、雨、が、ふるんだ」

男の体の神経回路はすでに破壊されているようで、魚が血の通う急所に包丁を入れられた時のように、体中が激しく痙攣している。

ーもう、お前はダメだー

神経回路の崩壊により、呼吸さえ困難になっている男の耳の奥で、誰かが囁いている。

「だれ、だ...」

ー助かりたければ、僕と同化しろー

痙攣している男の口から、臓器から逆流してきた赤黒い血が流れ始めた。

「ど、うか、する?」

ーそうだ、お前の肉体はもう助からない。だから、精神を僕と同化させるんだー

いったい、何を言っているんだ、この声の主は?

男の意識は点滅信号のように、チカチカと戻っては失われてを高速で繰り返している。すでに、男の肉体は限界を迎えている。

ー助けたいんだろう?-

助ける?

そうだ、助けないといけない、俺は、あいつらを、助けないといけないんだ。まだ、まだこんなところで死ぬわけにはいかないんだ。

一瞬、男の目が大きく開いた。

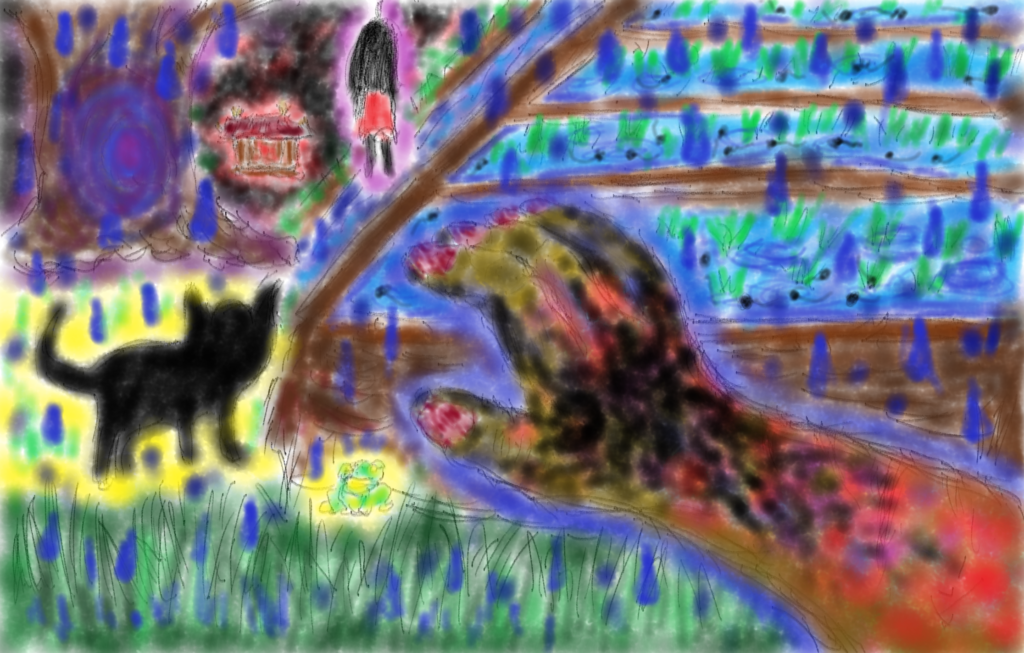

男の目の前に、真っ黒な黒猫が座っていて、スカイブルーの瞳が、じっとこちらを見つめている。

次の瞬間、黒猫の体から黒い手のようなものが伸び、その手が男の顔を正面から包み込むようにして掴んだ。

それが、男がこの世で見た最後の光景だった。

密談

「このまま雨が降らなければ、村人が全員飢え死にしてしまいます」

「...」

「もう、社の神に頼るしかありません」

「そうよの...」

村長の声が、深夜に明かりを灯すろうそくの火を、微かに揺らした。

男はその日、村の穀物倉庫の掃除当番だったため、夕方から倉庫に来て作業をしていたのだが、途中で意識を失って倉庫内に設置されている納屋で気を失ってしまっていた。

というのも、ここ何日間もの間、男はほとんど何も食べておらず、草の根を煮た汁で何とか空腹をしのいでいたのだが、すでにその体は限界に達していたのだ。

男だけではなく、この村の村人たちのほとんどが、何か月もこの土地に雨が降らないせいで作物が育たず、食うや食わぬやの生活をずっと続けていた。

村長の英断により、来年の年貢用の穀物を格納している穀物倉庫に備蓄されていた麦や米を村人たちに定期的に配給する決定をしたのだが、それも今は尽きてしまい、村人たちは絶望に苛まれ続けていた。

男は、自分の子を宿している妻に村から配給された穀物を食べさせ、自分はほとんど食べずに毎日を過ごしていた。

村人の中には、飢餓の苦しさに耐え兼ね、首を吊って死んでしまった者もいる。

これだけの干ばつに村が襲われるのは、実に数十年ぶりのことだ。

「雨ごいの儀式をするしかありません」

「...」

あまごいの、ぎしき...。

のっぺりとした顔の男が言った言葉が、微かに男の意識を覚醒させた。

あの男は、この村にたった一つだけある神を祭る社を管理している神官だ。いつもは社の近くの小さな小屋にいるはずなのに、一体なぜ、こんな時間にあの男がこんなところで村長と話しをしているのだろうか?

「しかし、あの儀式はをするには...」

「犠牲はやむをえません。一人の命と引き換えに、村人全員の命が救われるのですから」

「神は、なんとおっしゃられておる?」

「隣村から嫁いできた、あの家の娘を、と」

「かよ、か...」

そこまで話を聞いて、男の背筋が凍った。

この男たちがしているのは、この村がひどい飢饉に襲われるたびに行われてきた、あの忌まわしい儀式の話だ。

その儀式の話については、幼い頃に祖父から聞かされたことがある。

「この村の、ひみつを...お前に...聞かせよう」

すでに老衰で意識が明朗ではなかった祖父が、何かのはずみに自分にしてくれたその話を、男は誰にも言ったことがない。

その話をしている間、まるで祖父は何かに取り憑かれているようで、顔は無表情なまま口だけが動いていた。

「その娘はな、わしの許嫁じゃった。わしは、その娘を助けたかったが、できなんだ」

秘密の儀式の話をし終わったあと、祖父は遠い目をしながら、ぼんやりとした表情でそう言った。

次の日、祖父は痙攣を起こした後、息絶えた。

ーまずい、家に戻らなければー

さっきまでは空腹で頭がぼんやりとしていた男だったが、すでに意識はクリアになっていて、恐怖のせいで足が震えている。

ー早く逃げなければー

男は、音を立てないようにして、納屋に設置されている裏出口から外に出ると、家の方向に向かって走った。

「...?」

「どうされました、村長?」

「いや...」

村長が口にした、「かよ」という娘は、まだ結婚したばかりの男の妻だった。

治療と彼女にまつわるストーリー

カチッ、カチッ、という掛け時計の神経質なクリック音が、狭いアパートの一室に響き渡っている。

窓をガタガタ揺らす風の音と、アパートの外壁に染み込んだモルタルの湿った匂いと、汗が混じった彼女の髪の匂いを感じながら、僕の意識は朦朧としている。

「大丈夫よ、私はその影に対抗する抗体を持っているから」

彼女が住んでいるアパートが6畳ほどの狭いスペースだということは、朦朧とする意識の中でも、なんとなく認識することが出来ている。

彼女は、僕をベッドに寝かせると、枕元に戻ってきてから、小さなナイフのようなもので自分の唇をカットした。

「何をするんだ?」

「私の抗体を、あなたにあげるのよ」

「抗体?」

「そう、あなたの右手の甲を侵食しているそれを放置すると、すぐに魂が蝕まれてしまうの。だから、私の抗体をあなたの体に流し込む必要があるのよ」

そうか、僕はさっき、神社の床下に広がる空間で、オタマジャクシのような、あの不気味な影に右手の甲をかすられたんだった。

そして、右手の甲から広がるアメーバのように蠢くその黒い影は、すでに僕の全身を侵食し始めている。

「大丈夫よ、心配しないで」

そう言うと、彼女は着ていたパーカーを脱ぎ、赤いタンクトップ姿で僕に覆いかぶさり、真っ赤な血が流れている唇で、僕の唇に触れた。

トクン、トクン、と、彼女の血が自分の中に流れ込んでくる。

右手の甲から発せられていた熱が抑えられ、徐々に体中の血管がクールダウンしていくのが分かる。

彼女の血液は、砂鉄をさらに粉砕したような、ジャリッとした細かいフレーバーが含まれていて、現実世界で生きる人の肉体に流れているい血液と同じ、生々しい味がした。

異世界の人のようだった彼女に、どうやら僕の体内を循環しているのと同じ血液が流れているのを感じて、なんとなく安心した。

「君は、一体何者なんだ?」

唇が触れ合っている状態で、僕は聞く。彼女の血に濡れた唇が僕の唇に触れ、会話が始まる。

「何者って、君と一緒で、ただの人よ」

「そうなの?」

「そう、去年まで、東京にいたんだけど、最近こっちに帰ってきたの」

「そうなんだ、あっちで何してたの?」

「音楽やりたいな、って思ってあっちに行ったの。ほら、やっぱり東京ってこんな田舎と違ってチャンスがいっぱいあるじゃない。だから、お金なんか全くなかったけど、とりあえず親に断りも入れず、夜行バスであっちに行って、そうだな、5年くらいは頑張ったかな」

確かに、部屋の片隅には、ボディが飴色に変色したギブソンのギターが立て掛けられている。彼女は、あの古びたギターを弾きながら、歌を歌っていたのだろうか?

「それで、あっちでは結構しんどかったの?」

ストレートにその時や時期にあった事実を聞かず、その期間の「感情」を聞くことで相手の情報を引き出す。それは、僕にとって慣れたことで、こうすることで無数の人間の警戒心を僕は解いてきた。

「そうね...まあ、色々あったのかもね」

砂鉄のフレーバーが含まれた彼女の舌のぬめりを感じ、僕の体の奥底がうずく。

「こっちで仕事は?」

「スナックみたいなところで、歌を歌ったり接客したりしてるわ。親とも喧嘩して家出したような状態だから、もう自分で何とかするしかないからね。コンビニでもバイトしてるのよ、私」

「そうか」

ざらざらとした彼女の舌の味蕾を感じながら、そう答える。まるで、愛に飢えた動物のコミュニケーションのようだが、これはこれで悪くはないと、朦朧とする意識の中で、僕はそう感じていた。

「生まれはこっちなの?」

「うん、高校を出て、さっき話したように東京に行くまではね、ずっとこっち」

「聞いていいか?」

「いいよ」

何を?とは、彼女は聞き返さなかった。

「あの神社には、一体何があるんだ?」

「白猫が隠れてるのよ、多分、あそこにね」

「それもあるんだろうが、僕があの神社の床下に広がる空間で見た、オタマジャクシみたいなあの不気味な影のことを、おそらく君は知っている。そして、それに対する抗体を何故か体内に持っていて、それを今僕の体内に流し込んで治療をしてくれている。ということは、君はあの神社が普通の空間ではないことを知っていて、あの神社が一体どういう場所なのかを知っているはずだ」

「そのうち、わかるわ」

彼女の舌が僕の舌にゆっくりと絡みつき、会話はそこで終わった。

トクン、トクンと、彼女の舌を伝い、暖かい血液が僕の体内に流れ込み続けている。

だんだんと、意識が遠のいていく。

彼女の姿が徐々に薄れていき、カチッ、カチッ、という掛け時計の神経質なクリック音だけが耳の中に響いている。

「君の名前は?」

「愛理」

「アイリ?」

「そう、愛してるの愛に、理由の理で、アイリって読むの」

彼女の体内から僕の体内に流れ込んだ血液が血管を緩やかに波打たせて、僕の体は穏やかな熱を発し、右手の黒い影はもうほとんど消失している。

穏やかなその回復の中で、僕は心地いい疲労感を感じている。

真っ白な空間に浮かび上がる掛け時計の秒針が回転し、僕の体内に自分の血液を流し込んでくれている彼女が、こちらをじっと見つめている。

「待ってくれ」

彼女はもう、僕の呼びかけには答えない。

カチッ、カチッカチッ、カチカチッ、と、規則正しい掛け時計のクリック音が徐々に狂い出し、秒針が激しく回転しはじめる。

「待ってくれ、僕はまだ君と話がしたい」

体中を包み込む心地良い温もりに抵抗して意識を覚醒させようとするのだが、もう体のどこにも力が入らない。

僕の目は閉じられ、プールの底に体が沈んでいくようにして、意識が失われていく。

「待ってくれ」

「...を、助けてね」

最後に、彼女が訴えかけるような口調で何か言ったのだが、正確にそれを聞き取ることはできず、僕の意識はそこで途切れた。

→to be contenued

★バックナンバー

株で夢をかなえよう

※クラフトビールにハマっているかぶまくら先生を応援したい方は、下記のボタンを猛プッシュして欲しい!!完結まで見たい方も猛プッシュを頼む!!

↓